在数字化转型的浪潮中,大数据正以前所未有的方式改变设施管理的格局。从能源优化到设备预测性维护,从空间利用率提升到成本精准控制,大数据分析正在帮助设施管理者做出更智能、更高效的决策。我们将深入探讨大数据在设施管理中的三大核心作用,并通过精准数据展示其实际价值。

智能化的能源管理:数据驱动的降本增效

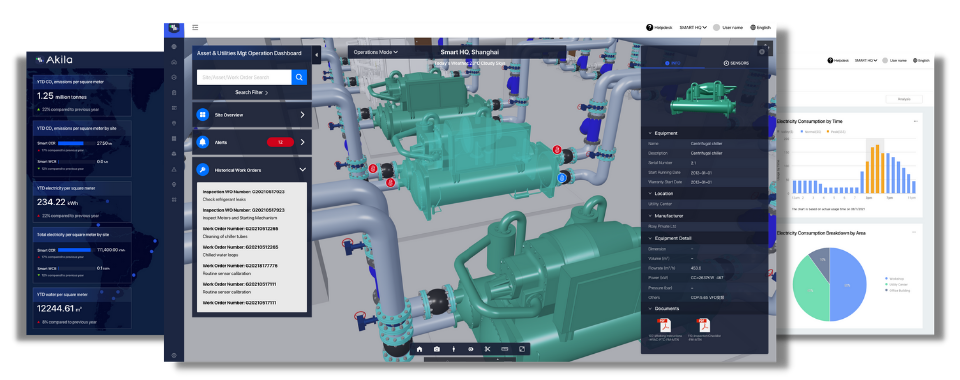

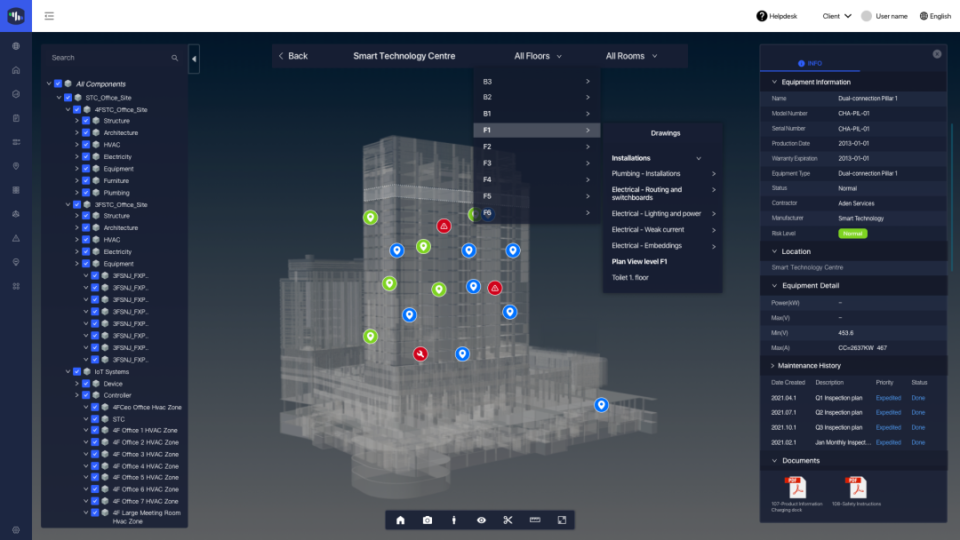

能源消耗是设施管理的核心成本之一,而大数据分析使能源管理从被动响应转向主动优化。传统能源管理往往依赖人工抄表、月度报表分析,存在滞后性,难以实时发现异常能耗。而现代设施管理系统通过实时监测、历史数据比对和机器学习算法,精准识别能源浪费点,并制定针对性策略。

数据显示:

- 通过智能电表与数据分析,优化空调系统运行策略,企业年节省电费超120万元,能耗降低18%。

- 工业厂房采用AI驱动的负载预测模型,峰值用电减少23%,避免高额需量电费。

- 利用冷却系统优化算法,PUE(能源使用效率)从1.6降至1.3,年省电400万度。

更关键的是,这些优化并非一次性调整,而是持续学习、动态优化的过程——系统会不断适应季节变化、人员流动和设备老化,确保能效始终处于最优状态。

随着电力市场动态定价机制的普及,大数据分析还能帮助设施管理者在电价低谷时自动启动高能耗任务(如数据中心备份、大型设备维护),进一步降低运营成本。

高效的设备维护:从“坏了再修”到“预测性维护”

传统设施维护面临两大痛点:一是过度维护(如固定周期更换零部件,无论实际损耗如何),二是维护不足(突发故障导致业务中断)。而大数据驱动的预测性维护通过实时监测设备运行状态,结合历史故障数据、环境因素(如温度、振动、电流波动),可以精准预测设备剩余寿命。

常见例子:

- 机场运用振动传感器监测行李传送带,故障预警准确率达92%,维修响应时间缩短70%。

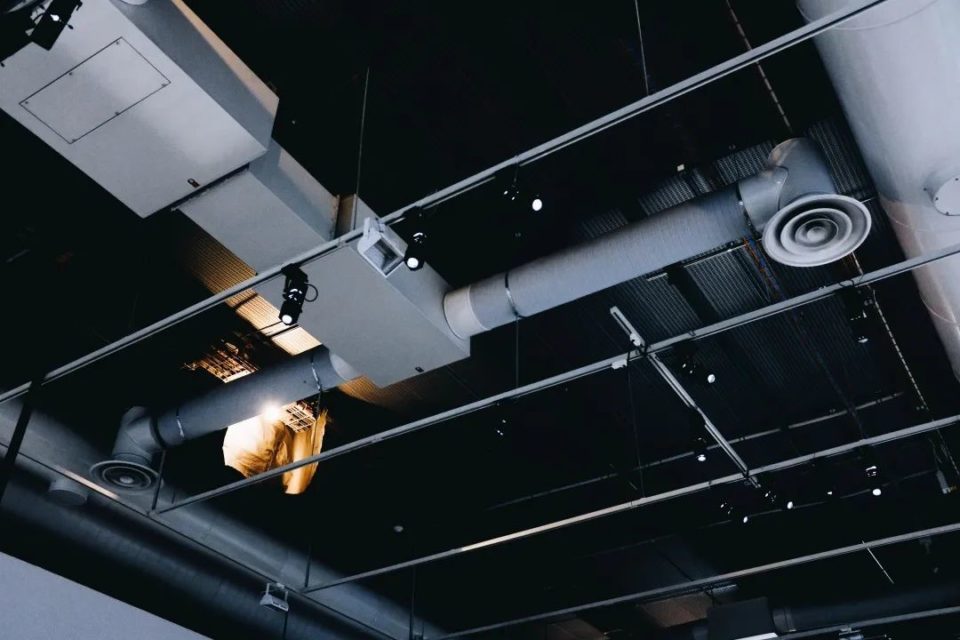

- 医院通过HVAC系统数据分析,提前更换老化部件,避免停机损失,年节省维护成本80万元。

- 制造工厂采用AI预测模型后,设备突发故障率下降45%,维护效率提升60%。

这种数据驱动的维护方式不仅延长了设备寿命,还大幅降低了突发故障带来的业务中断风险。更长远来看,这种模式将改变设施维护的商业逻辑——从“按次数收费”转向“按设备健康状态收费”,推动行业服务升级。未来,结合数字孪生技术,设施管理者甚至能模拟设备退化过程,实现更精准的维护规划。

精准的空间优化:数据如何提升利用率与用户体验

空间是设施管理中最容易被低估的资产。办公空间、商场、仓库等设施的利用率直接影响运营成本,而大数据通过人流量监测、热力图分析和行为模式挖掘,帮助管理者优化空间布局,提升使用效率。

各行业都适用:

- 企业通过工位使用数据分析,推行灵活办公模式,办公面积减少30%,年省租金500万元。

- 商场利用Wi-Fi探针统计客流,调整商铺位置后,高价值区域租金收入增长25%。

- 物流仓库借助AGV(自动导引车)路径优化算法,仓储周转效率提升40%,人工成本降低15%。

空间优化不仅关乎成本,还直接影响用户体验,例如机场通过数据分析优化安检通道布局,使旅客平均等待时间减少35%。

大数据正在重新定义设施管理的角色——它不再是后勤保障部门,而是企业战略决策的关键参与者。当设施管理者能实时掌握能源消耗模式、设备健康状态和空间使用效率时,他们提供的不仅是运维报告,而是直接影响企业成本结构、员工生产力和客户体验的战略建议。

对于企业而言,现在的问题已不是“是否要拥抱大数据”,而是“如何以最快的速度构建数据能力”。可见,数据就是设施管理最强大的武器。

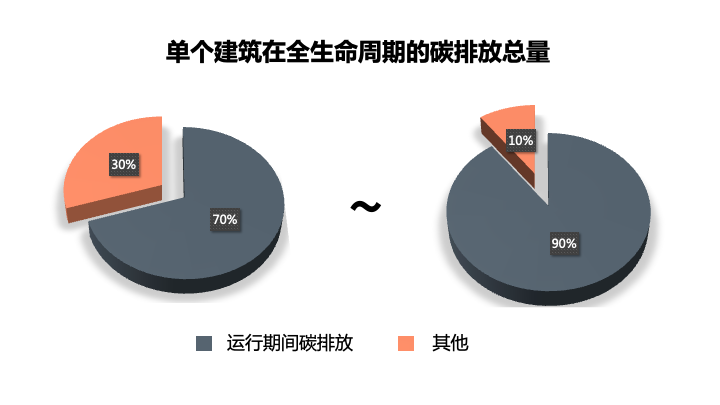

可持续发展理念已成为中国未来实现高质量发展的核心驱动,并深刻影响城市的治理模式、企业的经营逻辑和市民的生活方式。全球气候变化是当今世界,以及今后长时期人类所面临最严峻的环境与发展挑战。而建筑领域作为节能减排和应对气候变化最重要的领域之一,“建筑脱碳”势在必行。

可持续发展理念已成为中国未来实现高质量发展的核心驱动,并深刻影响城市的治理模式、企业的经营逻辑和市民的生活方式。全球气候变化是当今世界,以及今后长时期人类所面临最严峻的环境与发展挑战。而建筑领域作为节能减排和应对气候变化最重要的领域之一,“建筑脱碳”势在必行。